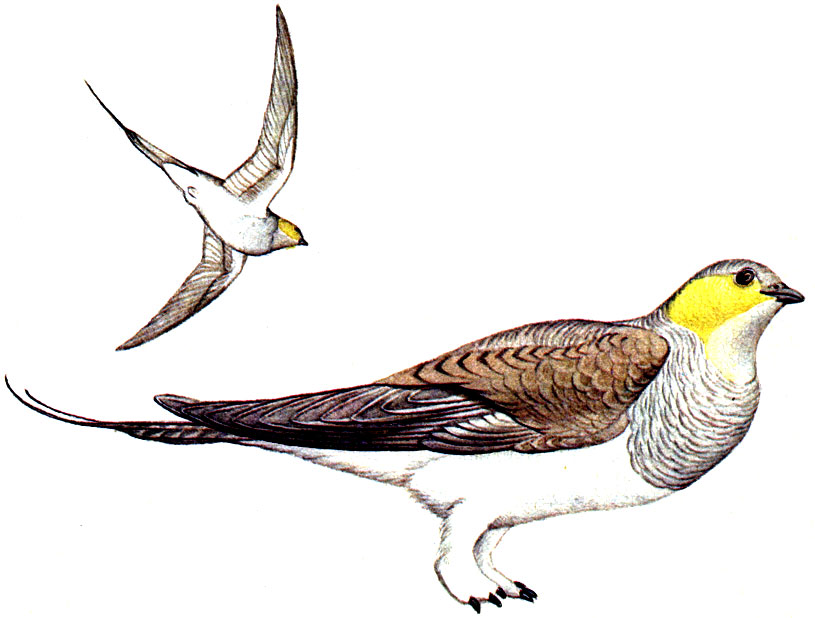

Тибетская саджа. Syrrhaptes tibetanus

Тибетская саджа

По Памирскому тракту я ехал из Оша в Хорог, сидя в кузове машины на покрытом брезентом грузе альпинистской экспедиции. Так удобнее наблюдать птиц, из кабины грузовика нет такого обзора. Дорога на восточном Памире идет по высокогорному плато мимо небольших холмов и через горные котловины с речушками. Высота над уровнем моря здесь более 4 тыс. метров. Пустынное плоскогорье окаймляют стоящие вдали горные хребты, поднимающиеся над ним еще на 2 тыс. метров.

На таких заоблачных высотах птиц вроде бы не так и много. Однако в первый день пути по восточному Памиру я насчитал более десятка видов. Чаще всего встречались рогатые жаворонки. Киргизы называют их "каракаш", что означает "черные рога": по бокам головы у этих небольших птичек растут два черных пучка перьев. Рогатый жаворонок обитает не только в высокогорных пустынях, но и в тундрах Азии и Северной Америки. Не меньше порхало и снежных вьюрков, черно-белых птичек, звонко чвинькающих вдоль всей дороги. Стремительно пролетела стайка скалистых голубей, перекликались звонкими голосами черные альпийские галки, встретился и монгольский зуек, небольшой куличок, живущий не на болотах, а в сухой горной пустыне. Все эти птицы, как и оляпка, горихвостка-чернушка и краснобрюхая горихвостка, пустынная каменка, были хорошо мне знакомы. Я же надеялся встретить редчайших птиц, обитающих только на Памире, - белогрудого голубя и тибетскую саджу.

Тибетская саджа размером с голубя, но не похожа на него, у саджи очень длинный нитевидный хвост и характерный, отличающийся от голубиного более резкими взмахами крыльев, полет. На голове, на груди и на спине - мелкий волнистый черный рисунок, низ белый, концы крыльев черные.

О тибетской садже мы знаем очень мало. Даже просто встреча с этой птицей представляет определенный интерес для науки. Видели ее немногие орнитологи, а гнездо с кладкой удалось найти только одному человеку - таджикскому ученому Ислому Абдусалямову. Один из орнитологов сообщил, что питается тибетская саджа в основном семенами высокогорных растений. Птицы много пьют, для чего летают на водопой за десятки километров. Своим птенцам они приносят воду в клюве. В Красной книге СССР о численности тибетской саджи сказано так: "Несколько десятков пар".

Кроме тибетской в нашей стране водится еще обыкновенная саджа, или копытка. Обитает она в пустынных равнинах Казахстана. Копыткой ее называют потому, что пальцы ног у этой птицы срослись вместе и образовали твердую подушечку, вроде копытца. На таких лапках птице легче бегать по раскаленному песку пустынь. Тибетская же саджа живет в пустыне высокогорной, здесь земля даже в самые солнечные летние дни так не накаляется, поэтому у нее лапки обычные, с пальцами.

Восточный Памир весьма своеобразен и суров, для него характерны сухость, огромная солнечная радиация, сильные ветры, короткий теплый период, низкие температуры и необычно большая амплитуда суточных температур: днем на солнце здесь может быть жарко, а ночью очень холодно. К тому же на этих огромных высотах заметно ощущается недостаток кислорода, ведь на высоте 5000 м над уровнем моря атмосферное давление составляет всего половину нормального (380 мм рт. ст., при норме 760 мм).

Естественно, фауна птиц здесь обеднена. Однако Памир не безжизненная пустыня, на высотах в 5 и 6 тыс. метров птицы не только живут, но и гнездятся, выводят своих птенцов. Вряд ли бедность пернатой фауны можно объяснить недостатком пищи. На высотах выше 4 тыс. метров встречаются не только споровые растения, но и немало растений высших. Тут благоденствуют и "наскальные зооценозы" - особые сообщества мелких беспозвоночных животных. Ими кормятся различные ногохвостки, щетинохвостки и много пауков. На мхах и на отдельных куртинках с цветковыми растениями поселяются клещи и многоножки - литобииды. Так что пищи птицам хватает. Я думаю, одной из главных причин бедности фауны птиц высокогорий можно назвать сильные ветры. Но птицы приспосабливаются к экстремальным условиям. Недаром же памирские вьюрки, горихвостки, завирушки и другие мелкие воробьиные птицы гнездятся в осыпях под камнями на большой глубине, где нет иссушающего и охлаждающего ветра. При коротком лете укорачивается и время размножения памирских птиц, выводков бывает только один, а число яиц в кладке уменьшается. Рогатый жаворонок, например, в Алайской долине, что рядом, но на тысячу метров ниже, откладывает по 5-6 яиц, а на восточном Памире - всего 2-3 яйца. Ученые находили здесь и гнезда этой птицы с одним яйцом. Даже при наличии пищи птице бывает трудно выкормить при сильном ветре 5-6 птенцов.

Тибетская саджа

В надежде увидеть тибетскую саджу я проехал по всему Памирскому тракту, но так и не встретил этой редкой птицы. Больше повезло моему коллеге Р. Л. Потапову, долгое время работавшему на Памире. Вот как описывает он эту встречу: "Сначала невдалеке пролетела пара странных птиц, издававших особые, до сих пор мной ни разу не слышанные звуки. Да и полет их, с глубокими, резкими взмахами крыльев, был олень своеобразен. Это и были тибетские саджи. Раз увидев эту птицу, спутать ее с другой уже невозможно. А еще через некоторое время я наткнулся на целый табунок саджей. Их было штук пятнадцать. Они торопливо уходили от меня по ровной плоскости, перекликаясь отрывистыми криками: "Уваа... Ув-вва..." Тут я понял, откуда взялось киргизское название этой птицы - уввак. Подпустив меня метров на двадцать, они дружно взлетели и, пролетев полторы сотни метров, вновь принялись за кормежку. Приземлившись, саджи выстраивались в одну линию и медленно двигались в каком-либо направлении, кормясь на ходу.

Наблюдая птиц, я ходил за ними целый час. Доверчивость их, скорее даже глупость, была поразительна, и мне тогда особенно стала ясна причина столь быстрого истребления саджи на Памире".

Местное население никогда не охотилось на тибетскую саджу, эти птицы попадали под выстрелы приезжих людей - шоферов и участников различных экспедиций. Теперь отстрел саджи в Таджикской ССР запрещен.

|

ПОИСК:

|

© ORNITHOLOGY.SU, 2001-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://ornithology.su/ 'Орнитология'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://ornithology.su/ 'Орнитология'